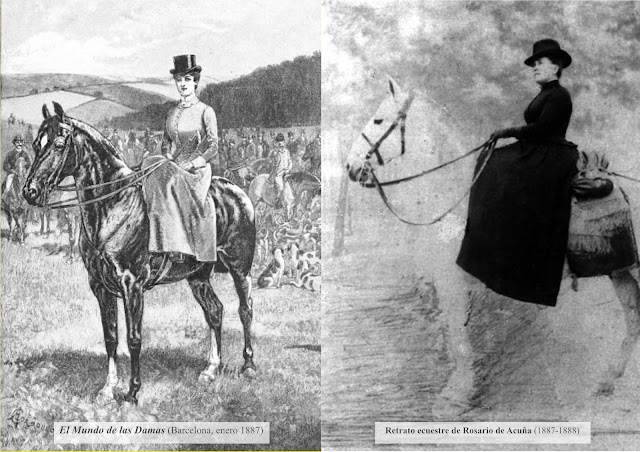

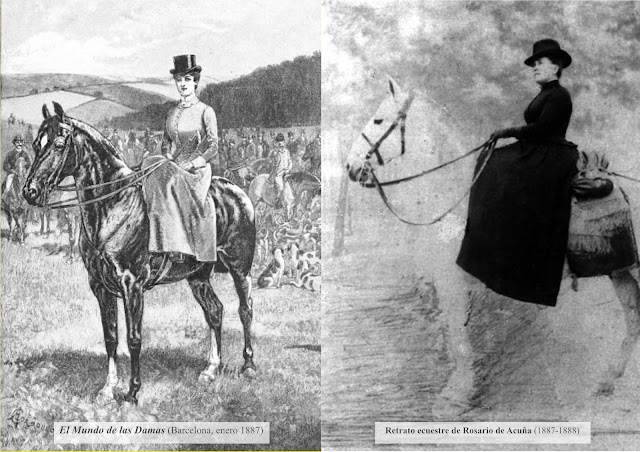

215. Amazona

215. Amazona

Años ochenta del siglo diecinueve; una desconocida mujer se aproxima a las primeras casas de una apartada aldea gallega. Los aldeanos «se paran atónitos sin explicarse cómo me sostengo sobre mi silla inglesa...

El pueblo campesino de Galicia viene haciendo actos de presencia; el último ha sido bueno, ¡pero bueno! Parece que las guadañas, las hoces y las piedras han entrado en juego con los gases asfixiantes, las marmitas, la «berta» y los tanques blindados; todas son armas. La cuestión es si el brazo que las empuña y el corazón que les da fuerza funcionarán con arreglo a una justicia trascendente... La última, «La Justicia», esa es inasequible a esta pobre especie humana que todavía va renqueando por la vereda de las hienas. Pero la justicia relativa, la que va tendiendo puentes –más o menos flexibles– sobre la gran ruta hacia la racionalidad, esa justicia –al alcance de nuestras vidas y de unas cuantas generaciones que nos sucedan– no elige armas. Lo principal es que sean manejadas con saturación de iniquidades, y en este caso de de los campesinos gallegos parece que los brazos y los corazones están bien henchidos de ellas.

El odio anda suelto entre los hombres porque cuando los priores juegan a los naipes, ¿qué harán los frailes? Los tipos, al parecer, más capacitados para ir al frente de las diferentes ganaderías humanas se han ido metiendo en barrancadas fétidas y ¡claro!, la manada está hecha una sopa de odio. ¡Viva el odio! Ya se cansará de hacer de las suyas; y las garras y los dientes humanos perderán sus agudezas, convenciéndose, al fin, de que están hechos para otras cosas que arrancar y desgarrar.

¿Y no lloraremos por todos estos dolores? ¡Vaya si lloraremos! Pero hay que sobreponerse, dejar el llanto para luego, para más tarde, cuando dejen de actuar las garfiadas y los mordiscos ¡Ay! Han de llegar para la humanidad días luminosos, después de la noche en que vamos entrando; días en que el llanto corra, corra, no acre, royente de piedades y conocimientos, sino suave, desahogador, brotando de un insaciable afán de amar, de comprender, de esperar y de creer... Luego, ¡luego, lloraremos!; ahora, ¡vivan las guadañas, las hoces y las piedras! Las mueve el soplo de Némesis, que ni sonríe ni acaricia mientras una sola desviación de su balanza le preocupa.

Allá en Galicia, en los pazos y en las casonas próceres, donde los mayordomos reciben los tributos de los semisiervos del propietario, deben de haber crujido, con estremecimiento de cadalso, las vigas centenarias de los vestíbulos como si una ráfaga de ciclón vaticinado se hubiera metido a desbaratar la vivienda.

¡Los campesinos gallegos! ¡Qué bonitos, como complemento del paisaje, los pintan los entretenidos, con la pluma o el pincel, en las superficialidades, cuando no en las memeces de la vida!

¡Qué trágicamente se ofrecen a las almas de fino temple cuando se vive entre ellos y se les siente trabajar, sufrir, renegar, agotarse y morir, llevándose en el último recuerdo de sus vidas la visión de horas, días, años, hechos unas pobrecitas bestias de amo iracundo, ambicioso, tumbón y depreciador que no sabe hacer con ellas más que extenuarlas!

¡Qué bien se les conoce cuando se les oye decir en el balbucear del moribundo: «Dígame ¿podré ya comer un poquiño de carne o un poquiño de chocolate?». Porque saben de siempre, de abuelos a nietos, que sólo uno o dos días antes de morir «podrán» comer estos manjares... ¡Ellos! ¡Los campesinos gallegos que crían para los ingleses soberbias parejas de becerros cebados! ¡Ellos que han hecho de todos los rincones de Galicia preseas de insuperable riqueza agrícola y de hermosuras virgilianas!...

Ya han salido las guadañas, las hoces y las piedras: las armas de la jacquerie, una, dos, tres veces vencidas, pero, al fin, triunfadora ante la Bastilla; y que ahora, y luego y siempre, seguirá triunfando, no importa sobre qué clase, porque su gran fin no es más que triunfar sobre las iniquidades humanas. Y el horno del odio, sin el cual no puede haber jacquerie, está ya encendido. Lo soplaron los inmoderados en las opresiones y ahora llamea inmoderadamente en los oprimidos.

No vencerán enseguida; «no venceremos» los que llevamos dentro, como hilo sutil, la capacidad de la indignación ante lo inicuo. Pero ellos y nosotros no perdemos de vista la luz guiadora, y aun muriendo sin haberla alcanzado, cumplimos bien con nuestra obligación... Vencerán los que les sigan. El caso es empezar la obra; rematarla no es más que cuestión de tiempo. Y de cimientos pueden servir nuestros despojos. ¿Lo han comprendido así los campesinos gallegos? Ellos son los amos, LOS AMOS, así con letra grande. Ellos llevan el trabajo, el sufrimiento, la paciencia; los otros llevan sus vicios, sus crueldades, su soberbia. Para unos la renta, los censos, los toros; para los otros la holganza, la vanidad, las harturas. ¡Bien está!

–¿Qué llevas ahí, campesino gallego, en esa carreta mal untada, que chirría quejosa como si lamentase, al rodar, tu esquilmamiento?

–Mire, mire; llevamos lo de nuestros dueños: cien huevos por un censo; tres por otro... ¡ni tres nos perdonan! Van también cinco gallinas asadas, rellenas de manzanas: esto es renta también; dos perniles bien curados y dos orejas de cerdo; aluego la renta gorda: el trigo, el maíz, el barril de vino. De trigo, ¡Dios me perdone!, pero no sabe el mayordomo dónde ponerlo de tanto como se ajunta en el pazo. Después va una ternera lechal, atada dentro de la carreta, porque apenas puede andar; los amos las recrían y aluego venden vaquiñas lucidas. Además, seis rollos de manteca y un cesto de manzanas dulces y grandes. En el seno llevo la «completa»: buen puñado de duros, en buena plata, de la venta del resto del cerdo, las gallinas y terneros. Todo esto para el pago de las terriñas que llevamos entre mi mujer y yo y mi suegra, que está en los ochenta años, y seis hijos rapaces que tenemos. Entre todos salimos adelante, con mucho trabajo; pero, en fin, allá vamos hacia el cementerio donde acaso hallemos mejor vida... (¡Pícara idea de un mundo mejor siendo este tan bueno!).

–Pero, ¿qué coméis vosotros?

–¡Ah! Nosotros comemos las fabes con los greliños verdes y un poco de unto que guardamos del cerdo; todo con pan, mitad centeno y mitad maíz.

–Pero, ¿y en estos dos sacos grandes que van en la trasera del carro?

–Esos sacos son las castañas asadas.

–¡Castañas asadas! ¿Es también renta?

–¡Vaya! Y bien asadas, porque si no gruñe el mayordomo cuando ordena a los mozos del pazo irlas echando en el pesebrón donde, con estas mías y las de otros caseros, se engordan sabrosamente los cerdos de los amos; y si viera ¡qué trabajo nos cuesta asarlas sin que se queden quemadas ni sucias!... pero ¡es la renta, es el censo, y hay que obedecer!

¡Las castañas asadas para el engorde sabroso de los cerdos de los amos!

¡Ah, pícaras castañas! ¡Son tan indigestas que es difícil que sienten bien ni aun a través de los perniles curados! Estas castañas han ido acumulando sustancias pútridas en las entrañas de los potentados gallegos que, poco a poco, han dejado caer sus almas en el fangal del egoísmo, de donde salen siempre las epidemias del odio y los regueros de sangre humana.

¡Qué bien orientados están y qué previsores resultan los campesinos gallegos queriendo suprimir del cauce de la vida estas castañas asadas!

Rosario de Acuña y Villanueva

Nota. En relación con el contenido de este escrito se recomienda la lectura de los siguientes comentarios:

215. Amazona

215. Amazona

Para saber más acerca de nuestra protagonista

Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)