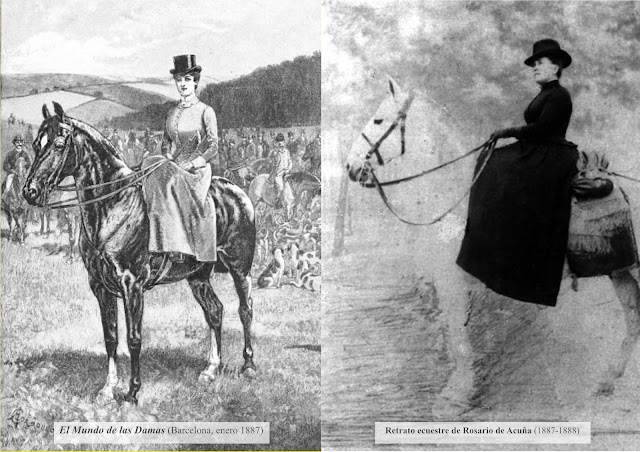

215. Amazona

215. Amazona

Años ochenta del siglo diecinueve; una desconocida mujer se aproxima a las primeras casas de una apartada aldea gallega. Los aldeanos «se paran atónitos sin explicarse cómo me sostengo sobre mi silla inglesa...

Sres. Chíes y Lozano

Estimados amigos: Les dirijo la presente antes de salir de este pintoresco valle; profundamente conmovida aún bajo la impresión de las sucesivas emociones que en cinco días de permanencia en este feudo ha venido experimentando mi alma. Cada momento que pasa tengo un nuevo motivo de satisfacción por haber emprendido este viaje, cuyo móvil acaso quedará desconocido allá en las mayores honduras del espíritu, donde, domo diría el inmortal Bécquer, mueren sin nacer las mejores canciones, las más sublimes obras, pero cuyo fin, sólidamente delineado en mi voluntad, es descorrer los velos que las tradiciones supersticiosas, la poesía neomística, la política individualista y la administración aventurera han extendido sobre los hijos del pueblo más sufrido, más trabajador y más honrado de nuestra noble patria, ocultando arteramente a la mirada justiciera de la pública opinión su vida de penalidades, de fatigas, de sufrimientos y de vejámenes.

Quisiera, mis buenos amigos, disponer del acerado estilo que esmalta los párrafos de Chíes, de la elocuencia arrebatadora que caracteriza los periodos de Demófilo, del sarcasmo amarguísimo de las sátiras de Riofranco, de la profundidad científica y contundente de Rodríguez Francos, del entusiasmo eminentemente religioso del naturalista Odón de Buen y de la inspiración épica de las poesías de Sellés; de tal modo necesita mi relación de todos los talentos, de todas las elocuencias, de todas las aptitudes, si ha de ofrecer con los acentos de la verdad el facsímil de lo observado. Empero, ya que no pueda valerme del privilegio supremo de una inteligencia completa, echaré en el platillo de la voluntad, el peso, muchas veces omnipotente del sentimiento, y, ¡por Dios vivo!, que si de corazón se trata, reclamo el primer puesto, ¡qué por algo en los horizontes de mi vida se fue haciendo el vacío y extendiéndose la aterradora soledad, sin duda para que al hacerse cada vez más grande el espacio que habían de recorrer mis injustas ternuras, se fuesen esparciendo más allá del individuo, más allá de las familias, más allá de las categorías, y en sus círculos de aspiración llegasen poderosas y vivas, sin desgaste ni cansancio, a los límites de la patria y de la especie, resumiéndose en el amor supremo hacia los desgraciados todos, los amores que el corazón de la mujer es capaz de sentir.

¡Bien hayan los cruentos sacrificios que la vida en sus indestructibles designios, ha venido ofreciéndome en todas las horas de mi existir, si sobre las ruinas de los más arraigados afectos, hundidos en los páramos solitarios que me circundan, ha de levantarse la pira sagrada donde los héroes, los sabios y los santos, han ofrecido a la humanidad los privilegios de sus naturalezas, puestas en el camino de los siglos como firmes jalones, para el sostenimiento y progresión de la especie racional!... Y no hay duda, o mi ser abarca ya muy ancha extensión de afectos, o es tal el vigor del entusiasmo por la libertad que late en el pecho de nuestro pueblo, que imprime el movimiento de pasión al corazón más frío.

Yo hubiera querido traerles a ustedes a este rincón de Asturias, donde la mohosa, inhábil y torpe máquina del Estado tiene sentado uno de sus reales, ¡pero que reales!, y cuando ya hubieran visto y apreciado lo que yo, de seguro se les figuraría pálida y tosca mi relación. No es posible, en esas ciudades centrales, donde el roce continuo de ideas y caracteres imprime, bien que pese a los más teocráticos, un espíritu de tolerancia y amplitud, en todas las relaciones, formarse ideas de estas ínsulas perdidas en los extremos de España, que con nombres de establecimientos del Estado, tienen enhiesto sobre los torreones de sus vanidades, el pendón de la tiranía y de la violencia. Mucho tiempo hace que, no contentos los definidores de clases con dar el nombre de aristocracia a la dominadora en los palenques del vicio y el derroche, fueron añadiendo adjetivos apropiados, y conocidas son las aristocracias del talento, del dinero, y de la política; pues bien, aún existe otra, imperante en Trubia a banderas desplegadas, la del ejército: nobilísima como las demás en cuanto a su presente, por más que en cuanto a su pasado haya sus más y sus menos; tiene, como todas, sus altiveces despreciativas, sus pretensiones de ciencia infusa, sus bríos de moralizadora y sus insensateces de soberbia: aristocracia colectiva, aún más que ninguna, pues en cuanto se la desmenuza en personalidades desaparece, quedando individuos en su mayoría apreciables y honrados, pero que regidos por esa especie de alma colectiva, absolutista, retrógrada, que es como la sangre arterial de nuestros dogmas, legislaciones y costumbres, se convierte en una agrupación antipática, henchida de reglamentos vejatorios, de cláusulas denigrantes, de órdenes irritadoras y de costumbres hipócritas. Bajo la planta de esta aristocracia, encarnada en el Ejército bajo el nombre de Artillería, como la crisálida en el interior de su capullo, gime Trubia, con su población numerosa que no puede moverse, ni hablar, ni sentir, ¡ni siquiera pensar! sin el permiso tácito de sus señores... ¡Constitución!... ¡Código!... ¡Qué risa tan de verdad ocasiona esa generosa tolerancia de las leyes españolas que, como decía el señor Salmerón (hijo), en la carta que publicaron Las Dominicales, sólo sirve para que resalten más el atraso, la corrupción y la ignorancia de nuestras costumbres. Los españoles, digan lo que quieran la Constitución y el Código, no podemos pensar sino como nuestros superiores quieren, ¡y cuán pocos son los españoles sin superior! En cuanto a éstos, no mandan sino aquello que conviene al predominio de todas las aristocracias; he aquí el círculo cerrado; la cadena sin fin dentro de la cual el pueblo trabaja y sufre...

Pero descendamos más al detalle: ya saben que en este largo viaje que voy haciendo, formé propósito determinado de pasar desapercibida, aún entre nuestros numerosos amigos. Las perspectivas sociales, con todas sus infinitas variaciones, se ven desde las muchedumbres. Confundida con ellas, codeándome con el pueblo, viviendo en sus hogares, comiendo en su mesa, oyendo de viva voz sus lamentos, viendo con mis propios ojos sus miserias, sufriendo a veces como él hambre, frío y cansancio, es como únicamente se pueden apreciar sus virtudes, comprender sus dolores, valuar sus quejidos, estimar sus sacrificios, medir su valor, aquilatar sus defectos y conceptuar sus razones, lanzando después la epopeya de su vida sobre las hojas de un libro, para que, volando por los rincones de la patria haga resonar el grito de angustia que se cierne sobre los esquilmados campos, las agonizantes industrias y los derruidos hogares, logrando que sus ecos tomen voz en el banquete de los poderosos, recordándoles su filiación de cristianos y advirtiéndoles que su maestro consideraba más fácil que un camello pasase por el ojo de una aguja, que un potentado por el reino del cielo. Consecuente con mi propósito y antes de volverme a internar en las montañas del Pirineo, me dirigí a Trubia y esperé sentada en los bancos de los ordenanzas el permiso pedido para ver la fábrica de cañones. Al dar mi nombre (que nunca lo negué cuando me lo preguntan), alguien debió conocerlo, y aunque vi la fábrica como cumplía a mis deseos, a la salida noté en los obreros un movimiento de expansión contenida que me conmovió. A contar desde entonces, he presenciado el triunfo de Las Dominicales. Sí, amigos míos, aquí se leen con verdadera veneración; vuestro administrador debe saber los cientos de números que se reparten, todos se leen por multiplicado, así como El Motín, y esto se hace sigilosamente; el pan de la familia obliga a la hipocresía. Hay que fingir, disimular, ¡mentir! El hambre se cierne sobre los hogares que las reciben a plena luz; el pensamiento del obrero, del desheredado, aún tiene collar de hierro remachado; aún hay, para la vida del espíritu, almenas que sustentan la horca señorial en la torre del homenaje. Es cierto que no hay leyes que le prohíban pensar, pero hay voluntades, árbitros de sus destinos, que le prohíben trabajar, y por lo tanto comer, si no piensa con arreglo a patrón. En un país serio, en el que se cumplieran estrictamente los códigos fundamentales, el obrero sería en las fábricas del Estado, máquina inteligente; dentro del taller la disciplina, necesaria a toda asociación que tiende a un fin común, regiría inflexible: (acaso no sucede así) comprendo hasta regular la respiración del obrero mientras trabaja... ¡pero después!¡en su hogar! ¡al salir del recinto cerrado! ¡al volver a ser hombre, no poder ser libre ni siquiera para pensar!... Pues bien, así es; Trubia es un estado feudal, que extiende su jurisdicción a una legua en contorno, sin dejar un palmo de tierra para el ciudadano; cuantos moran en su recinto llevan la señal de servidumbre: los hogares son regidos por esta soberanía con verdadero lujo de detalles, porque el castigo del hambre, siempre dispuesto a caer sobre ellos, priva a la familia de vivir con arreglo a su voluntad; ¡ante el hambre quién no tiembla, quién no cede!

* * *

Obreros de Trubia: mis ojos se han cruzado con los vuestros; os he visto en las calles hacer un ademán de respetuoso cariño llevándoos la mano a la gorra para saludarme. Ademán paralizado por un pensamiento doloroso, el imaginaros despedidos de la fábrica y con hambre vuestros hijos. He leído en vuestro rostro lo que los labios no se han atrevido a decirme… ¡Sí!, por cierto, y más de una vez he bajado mi vista para que no observaseis en ella el húmedo rocío del llanto; he pasado por las puertas de vuestras viviendas sin atreverme a atravesar el dintel de ninguna, por miedo a que mi presencia os legase la miseria, y he visto en ellos, con mi rápida mirada, mucho que será dicho a su tiempo; he contemplado las casas-palacios de la fábrica, y el suntuoso jardín que la circunda, y mis reflexiones han establecido el contraste; he sentido en mi corazón el grito de júbilo que del vuestro se escapaba y moría, sin articular, sobre el tostado semblante, cien veces más expresivo, con sus mudos signos de entusiasmo, que todos los discursos de la elocuencia humana. Yo sé bien que no era a mi persona a quien se dirigía vuestro homenaje, también lo saben mis compañeros de redacción: nosotros no somos nadie; átomos que pasamos, acaso el torbellino inmenso que en los horizontes españoles comienza a levantarse nos arrastre en su vertiginosa carrera, haciéndonos las víctimas primeras de sus estragos, lo sabemos; tenemos conciencia del peligro que arrostramos y, por mi parte, hace ya mucho tiempo que la renuncia voluntaria de mi bien personal se ofreció en los altares de la patria. Nosotros recogemos vuestras adhesiones, no para hacerlas guirnalda de nuestras vanidades, sino corona de gloria de vuestros hijos; vuestras miradas de gratitud y de entusiasmo las mandamos de extremo a extremo de España; tendemos a haceros fuertes, así contra las aristocracias como contra las demencias.

Los que no os amen, los que busquen en vosotros el escalón primero os dirán: «¡Levantaos y rugid, que sois leones!». «¡Quién dudaría del triunfo al veros manejar la férrea maza sobre el enrojecido yunque, cien veces más resistente que los cráneos de las razas degeneradas!». Los que os amen, los que ambicionen, no para ellos sino para vosotros, la hora de la felicidad, os dirán: «Sufrid, esperad y esperad. Ninguna locura conduce a la razón; ningún camino de sangre lleva a la felicidad; ningún privilegio conquistado con violencia lleva a otro lado que a la tiranía…, pero aprended». Regeneraos, para que solo ante vuestra mirada se disipe esta caduca sociedad roída hasta la médula… Escuchad. Hay tres verdaderos enemigos de vuestra alma: el catolicismo, la vanidad y el alcohol. La Roma prostituida cuidaba de embrutecer al pueblo y le daba diversiones de balde, restos de banquetes, jirones de suntuosas vestiduras; el pueblo reía y cada vez más estúpido, cada vez más ebrio en la holganza y la ruindad, se acostumbró a ser carne podrida en que se saciaron las huestes de Atila. Los césares, los procónsules, los de arriba, sabían muy bien lo que se hacían al decir al pueblo «diviértete, come y calla». La enervación de las mesas trae la supremacía de los impúdicos y, al final, la ruina de las naciones. No os descuidéis. ¡Huid de la vanidad!, ¡huid del vicio! Esa funesta pasividad que tiende al fatalismo –que es la esencia del dogma católico, ponzoñoso reguero de manantial impuro– es el embrutecimiento que os sale al paso; ese estímulo pernicioso que os obliga al traje con pretensión de ridícula elegancia, al estilo con ínfulas de distinción, al café o al casino, es la enervación que se os viene encima; y esa taberna horrible, donde se os ofrece con el vino la blasfemia y el crimen, es la nidada de polilla esquilmadora de los jugos de vuestro cerebro, transformado lentamente por el alcoholismo en semillero de pensamientos villanos y acciones feroces… Huid de esos enemigos; haceros sobrios, fuertes, inflexibles en vuestra conciencia y en vuestra voluntad: este es el primer paso. ¿Es preciso aprender ocultándose? Pues ocultaros, pero aprended. Sed constantes; si nosotros desapareciéramos, bien porque la debilidad humana nos llevase a la apostasía, bien porque el cansancio nos condujese al silencio, bien porque el huracán nos arrojara al abismo, otros se alzarán sobre nuestras huellas; seguid siempre a los que miren más lejos. Que vuestros hijos crezcan libres; ensayad sus energías en la resistencia y en las altiveces; que prefieran ser mártires a esclavos, y así iréis preparando la hora de la justicia… Ínterin, no dudéis que mis ojos todo lo vieron, que mis oídos lo oyeron todo; de todo se hablará a su tiempo. Vuestros hermanos los mineros y vuestros hermanos los labradores, ese enjambre inmenso que pulula afanoso sobre la hermosa tierra asturiana, siempre inclinado por el cansancio de un trabajo continuo; con supersticiones en vez de creencias, con idolatría en vez de religión, con servilismo en vez de modestia, con yugo en vez de ciudadanía, irán desfilando delante de mi pluma… Ya os veréis unos a otros, y me diréis juntos este caos donde se revuelve la patria, fecunda, trabajadora, virtuosa, leal y, por arte de mutuos errores, estéril, viciosa, ignorante y humillada.

* * *

Así decían mis ojos, respondiendo a la afectuosa manifestación que me ha rodeado en Trubia: al salir de ella y trasponer por una ladera que domina el panorama espléndido de sus caserío, su fábrica y su vega, el humo de las chimeneas, ondeando al viento negro y agrupado, semejaba la bandera de oscuridad y de tristeza: la naturaleza sonreía en torno mío, con la eterna alegría de sus magnificencias, los castaños susurraban ante los besos del aura, los prados hacían irradiar al balancear de sus hierbas los iris de brillante del rocío, y el cielo, en que aún retemblaban las constelaciones de la noche, ofrecía el horizonte de la inmortalidad al vuelo del pensamiento, y allá abajo, entre aquellos ennegrecidos talleres que trepidaban al choque del martillo de pilón y al rozamiento del rodillo, se afanaban cerca de 1 400 hombres, sin otra personalidad humana que la de máquina viviente, sin otro derecho libre que el de ser hipócritas; con sus entendimientos hundidos por la pesadumbre de la fuerza, incapaces de levantarse con iniciativa propia a las alturas del mundo intelectual. –O comer o pensar –les dice la señoría que rige sus destinos– O el hambre o la hipocresía– ¡Triste dilema que está sembrando de escollos formidables la senda social de nuestras generaciones...

Cuando en el último recodo del camino perdí de vista a Trubia, les recordé a ustedes, y, haciendo alto en un robledal, les escribo la presente intentando, con la frase, hacer inteligible la realidad.

¡Adelante, amigos míos, lo voy viendo; su obra es más grande de lo que a primera vista parece: España dormía, ya comienza a despertar. Muchos de esos que surgieron del pueblo y que al primer soplo de la fortuna le vuelven las espaldas con despreciativo desdén, irán oyendo el paso de Las Dominicales con esa suficiencia petulante que les hace decir: –Cuanto dicen ya lo sabemos nosotros; no las necesitamos. –Otros más hábiles, y no menos egoístas, achacarán a móviles ruines el brío de su lenguaje; pero los corazones sanos, el pueblo trabajador y sufrido, las conciencias heridas, los oprimidos, los desgraciados, los que tienen hambre y sed de justicia, siempre verán en ellas, mientras no se separen de sus lemas sublimes, el faro que en los desechos temporales señala el puerto de refugio.

No se canse, Demófilo, de buscar en el corazón humano las fibras delicadísimas de la ternura y de la fe; no se canse, Chíes, de alzar la inteligencia a la eternidad de la vida sin parar mientes en la pequeñez individual; no nos cansemos ninguno en levantar las aspiraciones del alma humana hacia horizontes más luminosos y más felices: alrededor de nosotros se agrupa una familia que sufre y espera; si lográsemos fortalecer sus energías, inspirándolas en el amor a la libertad, sus hijos serán salvos, y aunque nuestros huesos descansaran en desconocido rincón, medio calcinados por los vengativos odios de la teocracia, nuestra obra no se borraría de la faz de la tierra mientras hubiera un solo corazón capaz de sentir.

¡Derribemos sin descanso los últimos baluartes del feudalismo!

Trubia, junio

Nota. En relación con este viaje para estudiar las gentes del Norte, se recomienda la lectura de los siguientes comentarios:

215. Amazona

215. Amazona

Para saber más acerca de nuestra protagonista

Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)