245. Dos mujeres y un santuario

245. Dos mujeres y un santuario

Con una diferencia de unas semanas las dos van a visitar el coruñés santuario de Pastoriza; y ambas dejaron escritas sus impresiones (bien diferentes, por cierto) de la visita...

Señores Chíes y Lozano

Estimados amigos:

Acabo de llegar de ver Arteijo y Pastoriza, y es tan honda la impresión que me ha producido lo que en ambos sitios he observado, que no obraría con arreglo a conciencia, si inmediatamente no tomara la pluma, intentando, con mis frases, llegar al corazón de nuestros sinceros lectores para conmoverlo, en sus más íntimos repliegues, y, a ser posible, conseguir que cada uno de ellos sea un núcleo de mi indignación y de mi desprecio, ¡sentimientos que hay que sacudir en las almas del dormido pueblo español, para que a su impulso salte sobre estas podridas legislaciones que nos gobiernan, la avalancha del racionalismo con sus esplendores inmaculados de civilización y libertad!

Cien lenguas, cien idiomas, cientos de imaginaciones, multiplicadas por miles de talentos, serían pocos para servir a esta bravura de mi espíritu que se revuelve como rastro de fuego sobre todas las fibras de mi ser, sacudiéndolo con ecos ensordecedores que vocean: «¡Justicia! ¡Humanidad! ¡Razón!», como si en su afán inconmensurable de conquistar estas alturas de lo inmortal, quisiera, a fuerza de conmover mis músculos, hacerme un titán capaz de alcanzarlas!... Vuelen mis pensamientos, si es posible que en el océano de la atmósfera, las leyes físicas arrastren los de unos a otros seres, y lleguen a ti, ¡oh pueblo sensato!, ¡oh pueblo honrado y pueblo mártir!, a testificar toda la inmensa ternura de mi ser, que se estremece y se espanta ante la noche horrible de negruras morales que un puñado de miserables ha extendido sobre tu razón, haciéndola nido impío de crímenes y de bajezas. ¡Si! ¡Bajezas y crímenes! Estos son los dos calificativos que se merece esa mascarada repugnante en la que figuras como víctima, y en la cual, bajo el disfraz suntuoso de toda clase de autoridades, laten los histriones de todas las creencias, y los profanadores sacrílegos de todo sentimiento...! ¡Álzate, razón, sobre estos horizontes de mi patria, y desgarra con la virtualidad de tu esencia divina el enredijo impuro de las crisálidas del vicio, que arrebujadas en sus conciencias de arpías, han tejido sobre tu noble frente, las marañas de las insensateces y de las crueldades!

¡Arteijo y Pastoriza!, empecemos por la tragedia, dejando para el final el sainete... Y la tragedia es horrible, espantosa, supone el tormento de siete criaturas humanas que pasaron ante mí en el solo espacio de dos horas, llevadas al santuario de Santa Eufemia para hacerles echar los demonios del cuerpo.

El escenario es grandioso; cerrado por una parte con las colinas revestidas del suave verdor de los campos gallegos, y por otra, con la llanura azul del Atlántico. El primer término, es una capilla de piedra húmeda, lóbrega, sin más entrada que una puerta baja y estrecha; al exterior en un rincón en forma de alberca, se hacina un montón de huesos y calaveras, revueltas, confundidas y con esa mueca que ofrecen los desnudos cráneos humanos vuelta hacía los cielos, como si les mandasen con su risa sin ecos la protesta muda de las demencias que miran a su alrededor. En el fondo de la capilla, una claraboya cuadrada hace con sus pálidos reflejos más terroríficas las sombras, y en sus flancos se ven algunos altares con imágenes churriguerescas chillonas, de actitudes expectantes, ojos saltones y barnizado rostro. A la izquierda del presbiterio está la imagen de santa Eufemia, alumbrada con cuatro o seis velas y llena de flores lacias y descoloridas de trapo y de talco: he aquí la decoración. Los actores... ¡los descendientes de los fenicios, de los normandos, de los godos, de esos pueblos que a tal altura han sabido elevar la civilización en los países del norte! Todos muestran en la estructura de sus cabezas, rasgos típicos de estas razas. Muchos de ellos hermosos, casi todos miserables, aun a pesar de sus trajes de día de fiesta; las hembras mostrando entre sus ajorcas de plata la suciedad de una epidermis poco menos que virgen del agua; los varones con esa curtidura especial que un trabajo a la intemperie, rudo, áspero y feroz, imprime en la fisonomía humana. Es el padecimiento larvado de la pobreza sucia, acusando al olfato su presencia, y su cortejo de enfermedades infecciosas y de organismos deformes. Los colores de sus trajes son vivos, brillantes; dijérase que por un fenómeno de atavismo de la ideación, toda la soledad horrible de sus almas vacías de esperanzas risueñas, refluye, en colorines, al exterior de su persona. Los bollos, rosquillas, nueces, quesos y demás comestibles que brindan con pregón a los romeros, tienen todo el aspecto mísero y grosero de las viandas de la ruindad; grandes pellejos, repletos de vino, anuncian que hace poco empezó la fiesta; más tarde irán con su alcohol venenoso a fecundar de crímenes y bestialidades el cerebro de aquellos infelices. El papel que estos seres representan no es estudiado... ¡Oh, no!, ¡qué importa que algún mísero hipócrita ayude como comparsa de las principales escenas mediante un puñado de plata! ¡Oh, no!, los endemoniados de Arteijo no son falsificaciones, son autenticidades, y aquí, en esto mismo, en esta autenticidad está lo horrendo; en esta autenticidad es donde la especie humana, llamada racional, se siente-herida; ultrajada, sacrílegamente ultrajada, no por la insensatez de un pobre pueblo, mártir de la ignorancia a que lo condenan; sino por la impudicia de las clases llamadas «cultas», entre las cuales se reclutan los poderes garantizadores de la civilización, y sobre las cuales pesa la honda responsabilidad que cae encima de todas las alturas. Los endemoniados de Arteijo son víctimas indefensas de su fanatismo sin entrañas, regido, apadrinado, consentido por los poderes públicos del Estado y los poderes influyentes de las clases conservadoras, en todos sus matices, desde el liberal hasta el absolutista, ¡escala de albures sobre la cual corren las almas sin pudor y las conciencias sin fe!

Los endemoniados de Santa Eufemia entran en escena pálidos, trémulos. El uno tendrá treinta años; lleva la mirada baja, el labio colgante, la piel cenizosa. Es el epiléptico de convulsiones cotidianas que camina ya sobre la huesa; con la torcedura de la boca expresando la noche de su razón y la insensibilidad de sus músculos. Su piel está seca, resquebrajada, como si todos los jugos de su organismo, huidos sobre las contracciones del espasmo, le hubieran dejado momificado antes de ser muerto. Tiembla y mira de cuando en cuando con espanto de imbécil aquella muchedumbre que se separa a su paso sin ira y sin pena. Lo llevan delante de la santa; allí lo conjuran para que arroje al enemigo que lo atormenta, y entonces, como si su sistema nervioso no hubiera esperado más que aquellas palabras estridentes para dejar de estar en expectativa, salta bravío, comprimiendo las arterias con sus sacudidas y contrayendo las vías respiratorias, comienza su batalla, transformando las blandas y demacradas carnes en trozos de acero rígidos y vibrantes. La espuma acude a los labios cuando ya el pulmón cesó en sus esfuerzos por expeler el aire que recibe, y los apretados dientes, rechinando como goznes mohosos que no pudiera abrir el grito del dolor, se niegan a dejar paso a una pócima horrible, a un brebaje asqueroso, que los parientes y amigos del endemoniado pretenden introducirle en la garganta apelando a una navaja que, como palanca, meten en la boca del desgraciado. El brebaje es un vaso de agua bendita tomado de la pila de la entrada del templo, donde se mojan las manos de cien y cien romeros y cuyo color de infusión de café anuncia la pureza que la distingue.

«¡Échalos a esos picaros!, ¡échalos!, ¡bribones, canallas!, ¡que te dejen..! Este es el coro que acompaña aquel ronquido hueco, hondo, desgarrador, de un pecho que se ahoga y de un cerebro que se apaga en brazos de la barbarie más espantosa. El calor se hace asfixiante, y el epiléptico suda con chorros fríos y viscosos. Es la terminación del ataque. Durante toda esta tragedia, mi mano logró estrechar la suya sin que a causa de la confusión se observase; su pulso, el temple de su piel, el estado de ésta al tacto, acusaron los tres períodos convulsivos de la epilepsia: era un enfermo.

—¿Si los habrá echado ya?—decía una vieja de ojos foscos, desgreñada, bajo su pañuelo raído y mugriento, de ademanes vivaces como de ardilla inquieta, que anunciaba por su conformación ser la madre del endemoniado, es decir, la génesis de su enfermedad.

—¿Hace mucho tiempo que los tiene?—le pregunté.

—Diez años hace ya que al pobrecito se le metieron en el cuerpo y aún no se le han podido sacar.

—¿Y se sabe que son los demonios?

—Si señora, ¡vaya!, ¡pues no han de ser!

—¿Lo vio algún médico?

—¡Bah!, para esto no hay medicinas, además los médicos son unos tales que van a partir con los boticarios, y cuando ven que uno tiene los demonios en el cuerpo, pues ellos ya ve usted si lo sabrán mejor que nosotros, todo se vuelve receta por aquí y por allí, para ganar, ganar, y luego al fin nos dicen que lo llevemos a la santa; ni por pienso he de consentir yo en que me le vean a este.

El endemoniado, ya tranquilo, pero mucho más cerca de la muerte que al entrar en la capilla, era sacado de ella entre los salpicones del agua bendita y las frases: «Ya los echó, ya los echó», que voceaba el público. Ínterin este salía, otro quedaba en el presbiterio gritando:

—¡Malditos seáis, bribones, canallas, cochinos, tunos, tales y cuales..!

Era una mujer de un aspecto espantoso; hermosa acaso en plena salud, su rostro estaba desfigurado por una contracción de cariátide que imponía miedo. Tendría veintiséis años, buenas carnes, flébiles, blanduchas. Un amarillento rojizo sombreaba la cisura de su boca, de sus ojos y de sus orejas; la frente deprimida por un fruncimiento feroz; los globos de los ojos, rodando en sus órbitas con miradas de tigre; los miembros titilando y a intervalos sacudiéndose con una violencia inaudita; desgreñada, sucia, con la lengua casi colgante, seca, rugosa y temblona, y la nariz con una dilatación de sus fosas rígida y continuada. Me acerqué a sostenerla cogiéndote de la muñeca; el pulso deprimido, saltando a oleadas en los períodos de quietud y quedando casi parado en el movimiento convulsivo; las extremidades frías, con frío de hielo, y un movimiento rotatorio que mi fino tacto apreciaba a través de su cutis: todo la señalaba como histérica en plena actividad convulsa.

—¡Que me dejen: que me dejen esos pillos!—gritaba—¡Ya los tengo en la barriga, ya están en el pecho, ya suben!, ¡ya suben!, ¡ahí van!—decía, mientras un repugnante eructo salía de su boca con hálito abrasador y hedor insoportable. Enseguida el agua bendita, la de la pila, caía en sus fauces y con gorgoteo de cocción pasaba por la contraída glotis empujando hacia dentro las últimas maldiciones de aquellos labios, creados acaso por la naturaleza para el amor más ardiente, y resquebrajados por una enfermedad horrible, nacida entre la anemia escrofulosa de los campesinos gallegos y el apetito de groseras sensualidades de nuestro inmoral pueblo.

No quise ver más. Los otros cinco endemoniados aullaban sobre las gradas del altar mayor. Con una ojeada los medí a todos: si acaso uno sólo era el histrión asalariado; los demás trabajaban por cuenta propia. Entre ellos un muchacho de rostro imberbe, característico –por la vaguedad de su mirada, la boca caída, las ojeras profundas y los pómulos demacrados– del monomaníaco erótico, estaba sentado pidiendo a voces que la santa le librase de los demonios que le atormentaban en sus azarosas noches.

Los gritos, las imprecaciones, el volar de los vasos de agua bendita que llegaban, llevados de mano en mano por encima de las cabezas, desde la pila hasta el paciente, el cual solía devolverlos aún más aprisa con un manotón inesperado; la figura innoble de aquella imagen impasible, pintarrajeada de azul, blanco y encarnado, ante cuyas aras se revolvían entre las angustias del dolor y la desesperación un grupo de seres humanos. Todo aquel conjunto de fanatismo bestial, de ignorancia impía, de ferocidad sangrienta, contrastando con la grandeza del paisaje y la riente luz de los cielos, era tan monstruoso, tan horrendo, tan deforme, que por mucho que mi pluma quisiera hacer para describirlo, siempre se quedaría a gran distancia de la realidad.

Salí de allí conmovida... ¡Sí!, ¡conmovida! ¡No se asombren los fuertes de espíritu, los despreocupados, los llamados cultos! ¡El dolor y la muerte de siete criaturas...! ¡Bah!, ¡no es cierto que para ellos esto significa una nonada, una futilidad! «¡Sentimentalismos femeninos! –dirán– ¿Había entre esos siete seres alguna persona decente? ¿No era el pueblo, lo ínfimo, lo último, la canalla, lo que allí acudía?, ¿y esto qué significa?» ¡Ah! ¡nobles almas! ¿Conque vosotras solas sois la humanidad?, ¿conque fuera de vosotras ni aun el sufrimiento es respetable?,¿conque estas escenas de Santa Eufemia, que según me han dicho personas de crédito, se repiten, con variación de personal, en todas las romerías gallegas, no son dignas de otra cosa que del desprecio? ¡No sé qué causa más asombro, si presenciarlas o tener la seguridad de que son consentidas como cosa sin consecuencia, por toda clase de autoridades!

¿De qué está formada esta atmósfera que alimenta nuestro estado? ¿Qué es esto que nos rodea, que todo lo ruin, lo bajo, lo impío, lo podrido, lo antihumano, encuentra calor para desarrollarse y fuerzas para sostenerse? ¿Dónde está el poder gubernamental de La Coruña, de ese pueblo que se queda sin agua con que deje de llover un mes de seguido, de ese pueblo de pestilencias insufribles por su alcantarillado antihigiénico y defectuoso, que estando rodeado por el mar no tiene una gota de agua para apagar sus incendios; de ese pueblo a quien no se le puede llamar ciudad, que con sus ínfulas de cultura y sus atrevimientos de civilizado en sus clases superiores deja que a diez kilómetros de su radio se revuelquen en dolorosas convulsiones algunos pobres enfermos que no cometieron otro delito que pagar contribuciones abrumadoras para vivir sumidos en la ignorancia más completa de los fundamentales preceptos de la salud? ¿O es acaso que, a pesar de esta centralización absorbente, estéril y viciosa, que domina en todas las provincias de España, las autoridades de La Coruña no tienen poder sobre las aldeas?, ¿y en éstas no hay médicos?, ¿qué hacen estos que al ver a los habitantes de sus distritos empeñados en ejecutar este drama espantoso?, ¿no rompen en mil pedazos sus nombramientos, prefiriendo morir de hambre con su honra científica inmaculada, antes que hacerse cómplices de estos lentos y crueles asesinatos, donde no solamente perece el individuo y la especie, sino que sucumbe algo que es más alto, ¡la razón de nuestra humana naturaleza que se hunde oscurecida por estas costumbres horribles!? ¿A quién hay que suplicar? ¿A quién hay que acudir, si es preciso con la rodilla en tierra y las manos cruzadas, para que cesen espectáculos como el de Arteijo, que son el cartel más ignominioso y más nefando donde se anuncia la degeneración del pueblo ibero? ¡Ah, vosotros, los que estáis siguiendo con vuestra inteligencia y vuestro corazón los trazos de mi pluma, uníos; levantaos; moveos! Allá arriba, en ese núcleo de los mandarines, no hay para qué acudir; allí no hay ya nada más que una máscara contrahecha de forma humana, donde se pintan los sentimientos que es menester representar, adornándolos de talco e iluminándolos con bengalas; el fondo está hueco; lo apolillaron los vicios, las vanidades, las soberbias y las ambiciones; en ellos no pueden hallar ecos ni las indignaciones, ni la razón, ni la justicia, ni la piedad; en ellos está todo podrido, muerto, helado, seco. ¡En vosotros! ¡En vosotros está la aurora que anuncia la nueva era! ¡Uníos racionalistas de mi patria!, ¡uníos los de conciencia sana, corazón amante e inteligencia despejada; uníos los sabios y los buenos; llamaros como queráis!, o «cristianos», o «espiritistas», o «ateos», pero reconoceos por hombres racionales y luchad; luchad sin tregua ni reposo; levantad misiones. ¡Si!, es menester organizar las misiones del racionalismo, que sin aparatos, sin cruces, sin cilicios, sin rimbombancias de saltimbanquis, vayan con fe gigante, fría y serena, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de casa en casa, derribando ídolos, explicando leyes, aclarando dudas, sembrando conocimientos, enalteciendo razones, oponiendo con paciencia, perseverancia y energía, un valladar fortísimo a esta invasión de degradaciones que nos amaga. ¡Esos endemoniados de Arteijo levantan, a través de sus blasfemias repugnantes, el grito supremo de la agonía de la razón...!, ¡de la razón de las masas! ¡de la razón del pueblo! de la razón de esa canalla según los cultos, que, sin embargo, sirve de pedestal a todos los poderes, y de cimiento a todas las jerarquías. Esos siete endemoniados de Arteijo, que son setenta, que son setecientos, pues a más subirá su número multiplicado por todos los santuarios gallegos, son setecientas criaturas lentamente inmoladas en medio de sufrimientos indescriptibles, bajo las plantas del catolicismo, ¡cien veces más cruel que todos los paganismos, porque éstos no se cobijan bajo el símbolo del amor, y él tiene la osadía de predicar la fraternidad universal! Es menester haber visto a esos seres espantados, macilentos, quejosos, estremecidos, dudando de sí mismos bajo la presión de sus familias, contaminadas por una superstición de salvajes; equivocando sus espasmos con repeluznos de Satanás, sus congojas con las apretaduras de sus uñas, las alucinaciones producidas por la perturbación del nervio óptico con los aspavientos del enemigo, y el desgarrador vaivén de su sangre, amotinada en las arterias, por las acometidas del atormentador demonio. Es menester haberlos visto salir de aquella estancia cárdenos, jadeantes, embrutecidos en cien grados más durante la hora que dura su tormento, sin despertar ni lastima, ni desvelo, ni cuidados, ni consideración, arrojados como masa informe en el pórtico del templo llamado de Dios. ¡Es menester haberlos visto así, para comprender la eminente necesidad de unión de todos los elementos no prostituidos de nuestra noble cuan desgraciada patria!

¡Uníos! ¡Uníos! Salvad a esos seres. Que mueran, que desaparezcan si el equilibrio de la vida les obliga a desaparecer; pero no añadir el tormento de lo impío al tormento de su enfermedad. Curación; si no es posible, asistencia, asilo; apartamiento de todo motivo que recrudezca su dolencia, de la que, en último caso, no son ellos los responsables, sino las leyes, que cuidadosas de legislar sobre todo trato social, no se acuerdan nunca de atender a los sagrados fueros de la vida. ¡Piedad para esos desgraciados! Y ya que es imposible hallarla, hoy por hoy, hagamos con nuestro trabajo que el porvenir la tenga: reuníos, formad –¡vosotros los hombres en quien ha de estar la realidad de la acción!– sociedades que levanten sobre las pestíferas ruinas del pasado el templo de lo venidero. ¡Desconfiad de todo poder constituido que sea más cuidadoso de sostener su autoridad entre las clases conservadoras que entre las clases populares; elegid los jefes por sus obras, no por sus palabras; apartad de vuestro lado los rebuscadores de fortuna, que hinchados con la prosopopeya de su despreciable amor propio, se empeñan en sustituir con sus personas el programa de los principios democráticos! ¡Seguid la bandera que más alta vaya sin que se vea la mano que la lleva! ¡Uníos todos en fraternidad de miras! ¡Hay que llegar a la hora de los grandes sacrificios! Los conceptos están agotados, las conciencias vacilantes, las inteligencias cansadas; todo anuncia el paso de los ideales a la acción... ¡Acción, hoy y mañana, incansable, sin cesar; con vuestro ejemplo, con vuestra palabra, con vuestra voluntad! ¡Con la vida, si es necesaria!... Allí donde quiera que las víboras se arremolinen hay que poner la planta; ¡no importa que piquen, si unas se aplastan y otras huyen! Porque si no se hace así, la marea subirá hasta asfixiarnos con sus avalanchas de supersticiones y fanatismos, que avanzan como ejército devastador.

¿Creéis que los endemoniados de Arteijo no se reproducen? Ahí tenéis la historia: ved conventos enteros de endemoniadas, teniendo que ser desalojados para desalojar de ellos la enfermedad... ¡Todos peligráis! ¡Todos peligramos! Italia, en este grandioso despertamiento a las ciencias por que está pasando, ha prohibido todo espectáculo en el cual, directa o indirectamente, se manifiesten casos de sugestión o sonambulismo, porque el contagio de los padecimientos nerviosos, digan lo que quieran escuelas sistemáticas, es tan real como el de la viruela. Pues bien; no en un rincón de España, sino a las puertas de una población considerada como la tercera del reino, se dan espectáculos cien veces más comprometedores para la salud pública que los representados en un teatro, donde, al fin y al cabo, el espectador puede dudar de si lo que ve es farsa... ¡Pero en Italia reina la libertad y gobierna el laicismo racionalista, y aquí manda la tiranía y gobierna el clericalismo ignorante y supersticioso! ¡En Italia las ciencias físico-naturales son levantadas en su verdadero trono soberano de todas las autoridades, y aquí en España la escolástica metafísica con sus abortos teológicos impera e imprime sus demencias en leyes y costumbres! ¡Italia busca la felicidad de la vida! ¡España, la de la muerte! ¡He aquí la diferencia!

Pasemos al sainete, a Pastoriza: Arteijo es el catolicismo bárbaro del siglo X; Pastoriza el catolicismo ilustrado del siglo XIX, el sensual, el erótico, el que se acomoda con la mayor satisfacción entre el sarao, la orgía y la corrida de toros, colgando escapularios llenos de lentejuelas y cromos a la cabecera de la cama de la ramera, siempre que ésta le presente una diadema de noble o una talega de oro. Catolicismo complaciente, galante, de ancha manga, que asiste con mitra a los banquetes palatinos, sin escandalizarse con las desnudas carnes de las cortesanas, siempre que le den para sus santuarios alguna de las piedras preciosas de los deslumbrantes aderezos. Catolicismo que vende, compra y cambia, reliquias, indulgencias, bendiciones, prerrogativas y títulos sin cuidarse de a dónde van a parar si el negocio le sale redondo. Catolicismo de templos llenos de santos y santas, artísticos, sonrosados, expresivos, con el arte de lo concupiscente, con el arte de las formas plásticas: santos de madera, representando solo carne, sin almas, ni inteligencias, ni virtudes, colocados en altares pulcros, siempre recién dorados, donde el blanco campea para hacer resaltar con tonos más risueños los jarrones elegantes de china o cristal con flores y plantas, estudiadamente colocadas. Catolicismo afeminado, con el femenino de la vanidad, de la lujuria y de la hipocresía, que coloca en las manos de sus adeptos el voluminoso devocionario de rica encuadernación, y ofrece a sus rodillas el reclinatorio de suave terciopelo y talla de roble, dejando en su cartera el billete de cita de la concubina y la pastilla de carmín para colorear los labios. Catolicismo esencialísimo para el medro personal en las esferas de la nobleza y del dinero, por el carácter de respetabilidad y sensatez que imprime a sus profesos, autorizados a toda clase de desmanes, vicios y crímenes, siempre que se detengan siquiera cuatro minutos, en las gradas de cualquiera de estos altares, y dejen en ellos una presea que testifique ante las masas, la gran autoridad de Roma sobre las cabezas de los más altos. He aquí a Pastoriza: en ella todo está perfumado, fresco, limpio, lustrosa, compuesto, alegre, coquetamente dispuesto para hacer amena su estancia en él. Una mano hábil ha quitado la multitud de cuadros representando milagros que según me han dicho, colgaban de las paredes del templo como muestrario risible de las aberraciones humanas y de los sacrilegios artísticos; en la actualidad sólo hay algunos, la mayoría representan marinas, con barcos más o menos verosímiles; cromos u óleos, decentes, que no dicen nada, ni malo ni bueno, y algunos barquitos de bulto, prestan a la capilla un aspecto agradable de salón burgués. El complemento y comprobante, de este carácter de mercantilismo de la religión del Estado, se puede hallar a mano izquierda de Pastoriza, conforme se entra en la capilla; allí hay un estante, mostrador o armario (no recuerdo la exacta definición, pues nunca tengo a mano el diccionario), que se parece más que a nada a esas anaquelerías de droguería donde en cajoncitos simétricos se guardan ingredientes, cuyos nombres constan en un cartelito pegado en la tapa; esta anaquelería barnizada, reluciente y limpia, como todo lo de la capilla, dice así, en esta forma:

Estipendios

De 10 reales

De 12 reales

De 16 reales

De 20 reales

El lector habrá adivinado que «estipendios» quiere decir «misas», y «de 10 reales» era el precio de cada una de ellas; debajo de cada cajón hay un agujero por donde se cuela el dinero de los devotos. ¿No está en consonancia esta manera suave, breve, clara y limpia, de anunciar la mercancía con el aspecto distinguido de la Iglesia? Así no hay que regatear, ni defender los cuartos con el sacristán o acólito, ajustando la misa a tanto o cuanto. Pastoriza no se ha quedado atrás en el progreso del catolicismo; ha suprimido el cepillo vergonzante y mugriento, enredado en los barrotes de las verjas o al lado de la pila de agua bendita, y ha suprimido el pan a la sacristía para la saca de ánimas, o la petición de bienes terrenales, que para esto se manda decir misas. Todo esto tenía algo de cursi y pobretón, en tanto que esa anaquelería con letreros negros sobre blanco, y su barniz imitando caoba clara, tiene un sello de elegancia, de pulcritud, de naturalidad, que encanta, y seduce, y conmueve. ¿Es menester saber la cantidad que entra por aquellos agujeros o, en forma de velas de cera, por el agujero grande de la sacristía? Pues allí van algunos datos recogidos, unos de las más acérrimas devotas del santuario y otros de nuestros amigos; entre los extremos hice el cálculo medio. Al año irán treinta mil romeros a la ermita; suponiendo que lleven quince mil libras de cera, a seis reales, resultan noventa mil. Suponiendo que manden decir quince mil misas, a diez reales (el exceso de misas vaya por ser de las de menor coste), resultan siete mil quinientos duros. Dejemos el total, atendiendo a las exageraciones de ambas partes, en siete mil duros, cera y misas... ¿No en justo, y prudente, y sabio, que esté tan mona y retrechera la capillita?

Allí acuden de las cuatro provincias gallegas; es el santuario bonito del reino, y los pobres aldeanos, la gran masa pagana de estos escarceos místicos de las clases superiores, acuden allí como las alondras al deslumbrador rielar de los espejuelos. La santa ignorancia, en que para bien de sus almas les tienen sumidos sus párrocos y ecónomos, les hace desconocer el oro del doublé, y allí van, con sus corazones saltando de gozo al aspirar aquellos aromas de pacholí, violeta y vainilla, que se mezclan con el humo del incensario y el relumbrar de las lentejuelas, los dorados y los rasos; y salen de allí con los sentidos tan deleitados, que en su falta de conciencia de sí mismos suponen que han estado en la mismísima presencia de Dios y de su santísima madre. A los pórticos de la capilla llevan sus ganados, única cosa que aman con verdadera ternura humana, sobre todo sus vacas, a las que cuelgan en el pescuezo evangelios benditos y tocados en las vestiduras de la Virgen con el fin de preservarlas del mal de ojo, con especialidad del que las hacen los picaros herejes, no siendo extraño ver un robusto cerdo con su escapulario enganchado entre las orejas.

Allá, en un cerro que domina la iglesia, han colocado la frase final del espectáculo, a la par que sangriento risible; una imagen de piedra blanca, representando a la Virgen, se eleva sobre la roca donde dicen que se apareció la efigie de la capilla. La escultura, creada bajo la inspiración católica de actualidad, es una venus con ropaje talar, de carnes redondeadas, sonrisa amante y actitud de quietud estudiada en el arte de agradar al auditorio; así se eleva con blancura deslumbradora sobre las graníticas rocas del monte. En una de ellas se lee la siguiente inscripción:

EN ESTA PIEDRA–POR AVAJO BES

DONDE PARECIO S.R.

Me han dicho que esta inscripción es inmemorial; lo creo, pero deberían advertirlo en una nota al margen, porque a los que no somos eruditos, ni queremos serlo, nos lastima con su bárbara construcción gramatical, y su aun más bárbara ortografía. Alrededor del santuario hay varios edificios, destinados a cantinas y bodegones; en uno de ellos, frente a frente de la entrada de la casa de Dios, hay un letrero que dice: «Comidas y bebidas; latas de conservas; cerveza y gaseosa.» Es el epílogo que cierra aquel poema de ternura cristiana, de sencillez evangélica y de piedad religiosa. Después del tormento de los enfermos y del ludibrio de la fe, el hartazgo y la borrachera; los vasos de vino llenos hasta los bordes, cayendo sobre la tortilla, el atún y los pimientos. ¡Qué mejor postre de los que se comen a Dios que un festín improvisado al aire libre, donde rebose la alegría glotona y lujuriosa de las bacanales modernas!

He aquí el sainete asqueroso, más que cómico, grotesco, que completa la función ofrecida casi a diario por el catolicismo.

Subí a lo más alto de la cumbre: ¡necesitaba mucha luz, mucho aire, mucho espacio! Sobre una roca de afiladas aristas asenté mis plantas, y allí, erguida con mi cabeza expuesta a los últimos reflejos del sol que se hundía sobre un leche de brumas pintadas con el tornasol del nácar y los destellos del rubí, dejé resbalar por mi rostro dos lágrimas silenciosas que rodaron, rodaron desde lo más hondo de mi corazón, hasta lo más profundo de la sima que se abría a mis pies. Una oración sin frases, golpeando con cadencias de amargura los senos de mi cerebro, ascendió a lo más alto de los cielos, reasumida en una sola petición al Dios de la Naturaleza, que tan majestuosa se me aparecía desde aquella cumbre, sobre la cual la inmensa extensión del Océano se mostraba, como manto de zafiros bordado por sus orlas con encajes de plata que el viento replegaba en derredor de los escollos y por las relucientes arenas de las playas. Montañas y colinas, valles y bosques, revestidos del tapiz suntuoso de la vegetación de la zona templada, se recostaban amontonándose unas sobre otras en el horizonte. El humo de los hogares humanos subía en la atmósfera formando espirales y grumos como suavísimos cendales de transparente gasa. El viento de las alturas puro y vivo acariciando la copa de los pinos marítimos, llenaba de melodía quejosa y plácida los flancos de la montaña: un vapor gigantesco levantaba, allá en lontananza, su roja quilla sobre las olas del mar, avanzando hacia la costa entre dos estelas, la de su penacho de humo y la de su cola de espumas. Y en el fondo del despeñadero, donde acaso en la primavera sintió sus primeros amores, una alondra se despedía de la luz con las notas agudas y potentes de su canto de triunfo... El sol se hundió y aún siguió mi alma orando, como si el afán de felicidad que conmueve la vida fuese más lejos de nuestros planetas a buscar en mundos desconocidos la realización de sus ideales...

¡Unámonos para hacer posible sobre la tierra algo de lo que se presiente en esas horas supremas en que todo ruido mundanal y todo interés egoísta desaparece ante la contemplación de la vida universal! ¡Unámonos, en la comunión sublime del amor a la humanidad, todos cuantos sentimos la religión de la Naturaleza, y acatamos la presencia de Dios en su grandioso conjunto, sin que rechacemos a los que, al llamarse ateos, no han hecho sino trasladar este culto a sí mismos! ¡Sacrifiquemos en aras de nuestro grandioso credo las míseras pequeñeces del bienestar personal! ¡Es menester hacer que en nuestra patria surja la raza humana completamente depurada de las reminiscencias de la animalidad! Al cerrar la noche entré en La Coruña y aún mi pensamiento seguía murmurando: «¡Dios mío, otórganos razón! ¡Razón, Dios mío!» Hé aquí, estimados amigos, el resultado de mi visita a Arteijo y Pastoriza. ¿Apreciaron mal mis sentidos? ¿Hubo error en mis juicios? ¿No se ajustaron mis palabras a los fueros de la justicia?... ¡Oh, vanidad humana! ¡Pudiera ser que pensando acertar te equivocases! Pero mi alma no se miente nunca a sí misma; toda su virtualidad está en ser sincera.

No demoren, amigos míos, la publicación de esta carta: no atender a la curación de una llaga, apenas vista, con los medios que estén a nuestro alcance, es un crimen de lesa conciencia. Cumplo con la mía. ¡Lo demás hágalo la voluntad de Dios!

Queda de ustedes s. s. q. b. s. m.

La Coruña, 17 de septiembre de 1887

Notas

(1) Antecediendo a la primera entrega publicada en La Luz del Porvenir, aparece el siguiente texto:

¡Cuánta luz hace falta!

Recomendamos a nuestras lectoras que estudien las impresiones que recibió Rosario de Acuña contemplando a los endemoniados de Arteijo, enfermos que sólo el estudio racional del espiritismo puede curar, o mejorar al menos. Parece mentira que en el último tercio del siglo XIX la ignorancia domine en absoluto en algunas poblaciones, permitiendo que se mortifique y martirice a seres infortunados, cuya horrible expiación les impone una vida llena de penalidades sin cuento.

El estudio razonado del espiritismo viene a manumitir a esos esclavos de la barbarie religiosa. Trabajemos todos con fe inquebrantable, dé la ciencia médica lenitivo a tantos dolores y hagan luz los espíritus con sus comunicaciones sensatas sobre un asunto de interés capitalísimo. El demonio no existe, luego los endemoniados no son más que en enfermos en estado gravísimo, que concluyen las más de las veces por ser encerrados en un manicomio.

(2) En relación con este texto se recomienda la lectura del siguiente comentario:

245. Dos mujeres y un santuario

245. Dos mujeres y un santuario

(3) Y acerca de este viaje por las tierras del Norte, los siguientes:

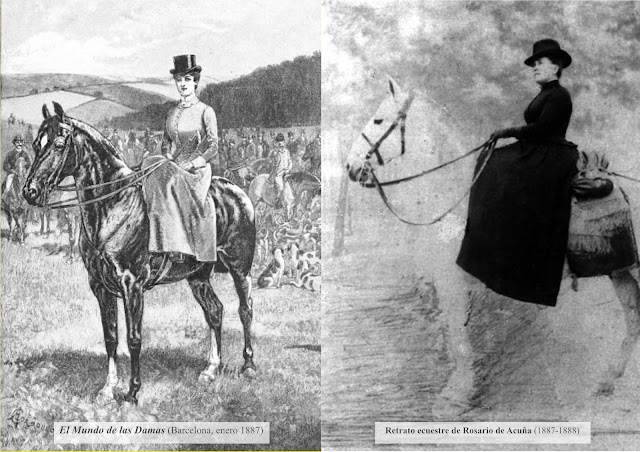

215. Amazona

215. Amazona

Para saber más acerca de nuestra protagonista

Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)