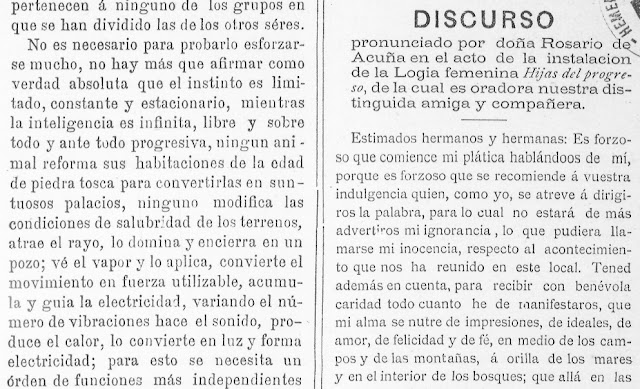

Estimados hermanos y hermanas:

Es forzoso que comience mi plática hablando de mí, porque es forzoso que se recomiende a vuestra indulgencia quien, como yo, se atreve a dirigiros la palabra, para lo cual no estará de más advertiros mi ignorancia, lo que pudiera llamarse mi inocencia respecto al acontecimiento que nos ha reunido en este local. Tened además en cuenta, para recibir con benévola caridad todo cuanto he de manifestaros, que mi alma se nutre de impresiones, de ideales, de amor, de felicidad y de fe, en medio de los campos y de las montañas, a orillas de los mares y en el interior de los bosques; que allá en las augustas soledades de la naturaleza, donde el acento de Dios habla con las tormentas, se esparce y repercute con los destellos de las constelaciones, es donde mi inteligencia recoge el sagrado fuego de la racionalidad, por el cual el espíritu humano tiene derecho a ceñirse la diadema de rey de los seres.

Mi alma no sabe aquilatar las filigranas del pensamiento: áspera y libre, viviendo de asperezas y de libertad, cuando penetra en estos recintos sociales donde brillan los maravillosos esplendores de nuestra civilización, se siente trémula, vacilante, y sus expresiones, desacordes con el medio ambiente que la circunda, no se manifiestan con aquel prestigio digno de la grandeza intelectual de nuestra época. Emancipada con indomable tenacidad de tan maravillosa cultura, no sé expresar mis pensamientos sino en el mismo tono que vibran en mi ser, y éste, habituado a los inmedibles horizontes de la tierra y el cielo, se encuentra ante la ofuscadora luz que le rodea como insecto encerrado en el laboratorio de un naturalista, que tomando por sol la encendida lámpara se empeña en calentarse a sus rayos, consiguiendo solo quemar en ellos sus invisibles alas. Necesito, sí por cierto, de vuestra amable bondad; os suplico que me la otorguéis, convencidos de que, si la rudeza de las formas de mi discurso me señalan como indocta en el arte sublime de la palabra, el fondo que en ella late, erróneo o acertado, profundo o sencillo, trascendental o insignificante, beneficioso o inútil, lleva en sí una virtud que me atrevo a proclamarla, aun a trueque de pasar por orgullosa, la más esencial condición de todo discurso humano: la sinceridad. Como los grandiosos espectáculos que casi siempre me rodean no mienten nunca; como la naturaleza es una y eterna verdad en todas sus manifestaciones, mi espíritu, impregnado de sus realidades, no sabe mentir, y benévolo o airado, conmovido o receloso, audaz o cobarde, sabio o presumido, se muestra como es; mérito que os suplico tengáis en cuenta para que , así como habréis de disculpar la insuficiencia de mis pensamientos, estiméis en todo su valor la sana voluntad que me mueve a dirigiros la palabra. Esta va escrita, ya lo veis; yo no sé crearla sino en la soledad; necesito que el papel me la recuerde tal y conforme la emitió el pensamiento al suponerse en vuestra presencia. Todos los que en el aislamiento vivimos; todos los que hemos sentido la grandiosa sublimidad del diálogo con la naturaleza, no sabemos modular una sola frase en presencia de nuestros semejantes; distraídos con el hábito de la observación, al encontrarnos delante de ese maravilloso infinito que se llama criatura racional, nos anonadamos, e intentando hablarla nos paramos a oírla. Viéndola siempre como esfinge de problemas de cuya resolución depende la felicidad de la especie, nos es imposible, en su presencia, esa serenidad que, engarzando en el vocablo el pensamiento, realiza el más alto de los sacerdocios: el de orador. ¡Privilegio de las grandes almas, dotal presente que a los genios hace la voluntad del Creador, no podemos ostentarle los que, como yo, sentimos en lo íntimo de nuestras conciencias la necesidad de aprender.

Dispensadme, pues, que lea mi discurso, y dispensadme que le dé la amplitud necesaria para desenvolver, siquiera sea someramente, el tema que el informa, y sobre el cual deseo atraer vuestra atención para que aquí en este momento, y fuera de aquí en lo sucesivo, vuestra inteligencia, meditando hondamente en el asunto, lleven al campo de las ideas nuevas luces, nuevas aspiraciones, nuevos raciocinios que engarcen como en preciados eslabones de oro esta gran labor de progresos que las inteligencias escogidas de mi patria están esculpiendo en el libro inmortal de la historia.

Mas antes de abordar el fondo de la cuestión permitidme, hermanos míos, hacer una salvedad, y es la de que mi palabra va dirigida especialmente a mis hermanas, hoy congregadas aquí para una solemnidad masónica cual es la instalación de una logia femenina, primera, si no estoy mal informada que la orden ofrece al concurso de sus fuerzas.

No sabemos, ni es posible saberlo, porque no les dado a la criatura humana el conocimiento del porvenir, no sabemos si esta logia femenina, hoy tan dignamente presidida por su ilustre venerable y tan noblemente secundada por las hermanas aquí presentes, será el fundamento, la piedra angular de la regeneración de la orden, tan necesitada de regeneración como todos los núcleos vivos de la sociedad actual; no sabemos si de esta logia brotará una enseñanza de virtud, de prudencia, de templanza y, de lo que es más preciso en esta y en todas las asociaciones, de concordia; no sabemos si sus columnas serán las invencibles murallas donde se estrelle el fuego de los odios, de las vanidades, de las envidias, de esas atmósferas impuras que brotan de las almas pequeñas, y desparramando sus gérmenes de muerte sobre la sociedad, la familia y el individuo, van empobreciendo nuestra raza, trabajada por una lucha de soberbias y de rencores que la extenúa para las sabidurías y la agota para las bondades; no sabemos si esta logia femenina será el baluarte blindado por inquebrantable acero que recoja en su interior el espíritu masónico, ese espíritu bondadoso, severo, casto y heroico que, sin hacer méritos de la palabra, del signo, del grado, de la categoría, de la forma, sustenta enhiesta como esperanza de redención la sublime enseñanza de la moral eterna: «Amaos los unos a los otros.» No sabemos si esta logia femenina será un astro que surge para iluminar el oriente de la futura humanidad o un aerolito perdido en las inconmensurables ondas del éter, que tras breve incandescencia cae apagado en las profundidades del olvido. Pero bien sea luz y sombra lo que en el porvenir espere, no puedo menos de dirigirme a ella, que condensa, a ella, que realiza uno de los más caros ideales de mi alma, la mujer por la mujer, la mujer engrandecida, ilustrada, dignificada por la mujer; la mujer, permitidme la frase, probando sus fuerzas como ser pensante, manifestando sus condiciones como ser racional en un radio de acción pura y genuinamente femenino. ¡Dejadme, pues, hermanos míos, que me dirija exclusivamente a mis hermanas, que para ellas hable, que para ellas use términos familiares, sencillos, triviales, si necesario fuera; van dirigidos a su inteligencia, a su cerebro, a sus potencias mentales, gemelas a las mías, sobre las cuales pesan siglos y siglos de opresión y de violencia, sobre las cuales pesa todavía, como aquellas losas malditas del infierno dantesco que pesaban sobre los condenados, el horrible convencionalismo educativo, en el cual nuestras leyes, nuestra religión y nuestras costumbres moldean las almas femeninas hasta estrujarlas en los raquíticos destinos de la sierva! Dejadme que me dirija exclusivamente a la mujer.

Ahora volvamos al pensamiento hacia un sol que, paralelo al de nuestro sistema planetario, siguiendo como él una trayectoria desconocida, y como él avanzando sin cesar por el infinito, sirve de motor a nuestras almas calentando sus aspiraciones con los destellos del ideal.

Volvamos nuestros pensamientos al amor.

Todo nuestro ser es amor; todas nuestras fibras, todos los senos de nuestra organización reconocen su clave este astro luminoso que regula las fuerzas del universo. Para la mujer lanza sus mejores destellos, y, sin embargo él, el amor, la lumbrera incandescente de promesas que pinta las flores y matiza las aves, la lumbrera sin ocaso a cuyas caricias embriagadoras el universo se inunda de armonías; él, que hiende las entrañas del planeta y concierta el idilio lo mismo en las negras ondas de los subterráneos lagos que en las rocosas grutas de las inabordables cordilleras; él, que lleva la vida de las especies de uno a otro polo; el eterno inspirador del nido, del gorjeo y del aroma; el hálito infinito que orea la razón tornándola de sensorial en creadora; él, el amor, ante el cual la mujer camina ofreciendo las bellezas de su juventud y las austeridades de su vejez, convierte nuestra existencia presente en árido Calvario de decepciones que arrancan de nuestro ser primero la hermosura, más tarde la bondad, después la resignación.

¿Cómo es esto? ¿Qué aberración consuma esta contradicción?

El amor, ese sentimiento, esa vibración, esa ley o ese astro, que bien surgiendo innato en nuestro ser moral, bien ondulando como fluido de cohesión, bien ordenado como misterioso código o bien acumulando las fuerzas vivas como dinámico motor de la naturaleza, de todos modos puede llamarse, lo intrínseco esencial de nuestros espíritus, extendiendo una sombra de negaciones y de sufrimientos sobre la criatura más apta para sentirle, transmitirle, obedecerle o glorificarle.

Permitidme que sin más argumentación expositiva atraiga vuestra imaginación al ancho campo de las comparaciones y os exponga la radiación del amor, cómo es y cómo debería ser en las almas femeninas. Figurémonos una pequeña laguna encerrada en profundo vallejo: tersa y brillante en su superficie, le rodea un cerco de florecidas plantas; es un rincón no exento de belleza en donde se refleja un pedacito de cielo y otro pedacito de tierra; su fondo es cenagoso, pero su reposada quietud le da apariencias de diáfano cristal. De pronto cae en medio de aquella laguna un terrón de tierra tosco y deleznable; al capotazo el agua salta desbordada; el primer círculo que produce es tumultuoso, desordenado; el segundo círculo es más continuo, más sereno; el tercero muere sobre las plantas de la orilla llevando a ella un limo negro y estéril arrancado del fondo por el tosco terrón de tierra diluido al choque en barrosa confusión de moléculas.

He aquí la existencia femenina estrechada en las honduras de la sociedad; en ella se refleja un jirón del cielo y otro jirón de la tierra; todos sus aspectos ofrecen paz, quietud, tersura; allá en las profundidades de la inteligencia hay negruras cenagosas; de pronto en aquella superficie tranquila cae el amor propio; raíz de todos los amores humanos, el amor propio de la mujer actual, febril, monstruoso, con tosquedades bastas y deleznables como las que ofrece un terrón de tierra.

La génesis del amor, que es el amor propio, enturbia la paz de la femenina existencia; al choque salta en su corazón el amor sexual, primer círculo, primera esfera de las vibraciones del amor; nada de armonía, nada de mesura reflexiva en aquel circuito moviente; toda la vida femenina parece insuficiente para contener aquella onda; apenas calmada brota de ella el amor maternal, esfera más suave, mejor contorneada en el nivel de la existencia femenina; después…¡nada!

¡Oh, no son estas las evoluciones del amor a través de la especie! ¡No son estas sus esferas! ¿Cuáles son, pues?

Sigamos comparando. Veamos la inmensa superficie de un anchuroso lago; auríferas arenas esmaltan su fondo abierto en granítica roca; sus riberas son taludes abruptos, inextricables florestas, extendidos valles; es la imagen del lago inmenso que tiene tormenta y serenidades como el océano; digno espejo de lo infinito no se necesita mirar arriba ni abajo para ver en su extensa superficie la majestad del cielo y la majestad de la tierra. Un agudo pedernal cae en su centro; con tersuras de bronce y agudezas de diamante hiende rápido las cristalinas ondas produciendo un radio firme y seguro alrededor de su centro. La onda crece y se ensancha, sin sacudidas, y da lugar a otra onda y luego a otra que, multiplicada hasta lo infinito, se pierde en la inmensidad de su grandeza tan cristalina y tan serena como brotó de su núcleo céntrico.

Séame permitido ofreceros esta imagen cual modelo de las manifestaciones del amor en el alma femenina no comprimida, estrechada y hundida en concavidades sombrías, sino anchurosa, extensa, reflejadota de la inmensidad de los cielos y de la inmensidad de la tierra, guardando en sus profundos senos raudales de bondad, tesoros más valiosos que las auríferas arenas del imaginado lago.

Despertemos a la vida del amor con una estimación de nosotras mismas tan inquebrantable como el agudo pedernal que hiende las cristalina ondas; no importa que sea pequeño, casi invisible, si lleva los cortes del diamante y las durezas del bronce; que caiga sin ser apenas visto en el centro de nuestra existencia; de él surgirá la ondulación sagrada que suavemente irá marcando esferas tranquilas, armónicas, perfectamente redondeadas en torno de su centro.

He aquí el amor brotando expansivo, sin límites, ofreciéndose a la mujer en toda su grandeza, en toda su excelsitud.

El círculo bendito irá ensanchándose; el ocaso de ese deliquio llamado amor sexual no estará enturbiado por impuros recuerdos; en él verá la mujer el principio de su destino y no el fin de su misión.

¿Dudaréis de mis palabras, hermanas mías? Mirad en torno de nosotros: ¿qué queda en pos de esa primera luna matrimonial, de esa luna que parece imposible que llegue al Occidente, de esa luna en la cual los horizontes de la vida no ofrecen un suceso que no brille con esplendor de astro ni un día que no aparezca con fulguraciones de paraíso?

¿Qué queda de esa primera luna matrimonial llamada de miel por los indiferentes? Una sonrisa al encuentro de la mirada de los esposos, unas hojas de rosa marchita en algún rincón del hogar, y ¡ay! si en pos de ella no queda una existencia acribillada por la amargura y la desesperación y un organismo herido para siempre por la enfermedad. ¿Y ahí habrá terminado el amor? Imposible. Sigamos sus ondulaciones divinas; veámosle dilatado en ambientes gloriosos sobre las puras frentes infantiles; la onda ha seguido ensanchándose, después del esposo, los hijos. ¿Y todo acabará allí? No; el alma de la mujer abarca todas las anchuras de la condición de racional. El hogar está saturado de amor; sus fulgores todo lo impregnaron, y la vida sigue pidiendo calor a las almas humanas; no basta el recuerdo de una mirada, la memoria de una caricia para que llegue al concierto universal la modalidad del amor; la naturaleza se nutre solo de actividades. He ahí la patria; sus dolores llevarán una lágrima a los ojos femeninos, sus venturas un grito de júbilo a los labios, pero no basta; mas, he aquí la única palabra que sintetiza lo infinito; es la humanidad la que llega a reclamar el tributo de amor; en ella se dilata la existencia entera, todas las fuerzas de la vida se agitan ante su invocación, todo lo recoge, todo lo conmueve; la inmensidad sin límites es la ruta de sus inmortales etapas… pero aun el amor, más grande que la humanidad, sigue ondulando, aun puede dilatar con más extensión su círculo sagrado; es la naturaleza que llega con reflejos de Dios a inundar de fulgores el espíritu femenino.

He aquí la vida de la mujer; he aquí cómo será digna de sí misma, digna de la familia, digna de la patria, de la humanidad, de la naturaleza.

Rompamos, hermanas mías, los exclusivismos del amor; dilatemos sus esferas hasta lo infinito; es nuestra vida; es la vida del hombre, la vida de la patria, la vida de la humanidad, la que reclama de nuestras almas, las modalidades graduadas del amor.

Hoy nuestra existencia se consume en un desasosiego hondo y perturbador.

–Has nacido para amar –nos dicen leyes, religión y costumbres, y nos trazan en este panorama de ventura un límite inquebrantable. Ostenta tu juventud, tu hermosura, tu riqueza, tus gracias; ha llegado la hora del amor; tienes que ser elegida entre ciento, entre mil; has nacido para amar; esa verdad está en las ideas; en los hechos tienes que esperar a que te amen, porque la especie humana todavía vive encapullada en el nido de las especies inferiores y aun duda entre llamarnos mujeres o hembras; toda tu juventud, toda tu hermosura, todos tus dones pueden hundirse en la muerte sin cumplir su misión si en la subasta que se prepara no se encuentra postor. Esta es la primera lección de amor que la mujer recibe; el límite se salva aun a pesar de leyes, religión y costumbres; pero la mujer se habitúa a puerilizar su amor propio; no le cuesta trabajo despreciarse a sí misma; llega a creerse lo que se oye llamar; la idea de su propio ser toma en su inteligencia un carácter puramente infantil; la honra la coloca en cualquier parte, nunca en grandes conceptos; la dignidad suele colocarla en que no se descomponga un lazo del traje.

Se hace esposa, y todo ha terminado; su vida respira, como fatigado obrero que concluyó un trabajo de empeño. Descansemos, dice la mujer; nada me queda ya que hacer; ésta es la meta de mi jornada. Y su alma se torna de activa en pasiva; no evoluciona hacia el porvenir, y aun pudiera asegurarse que evoluciona hacia el pasado; el hombre que tiene a su lado toma en su imaginación el carácter de lo absoluto; siempre le ve igual; para ella es el mismo que le dijo la primera galantería, nada importa que la realidad la señale una diferencia monstruosa entre ella, todo candor y pureza, y él, veterano muchas veces herido en las lides de la sensualidad; para ella siempre es el novio, el mancebo, la poesía del amor, el galán rendido a los triviales caprichos de la femenina fantasía. ¡Oh! ¡Toda la existencia de la mujer se encierra en el círculo de esta ilusión!

Las horas pasan; la naturaleza sigue su ascensión progresiva; el torrente de la vida transforma los tiempos que jamás vuelven sobre su camino, y la mujer sigue inmóvil sin aceptar la transformación; el hogar se torna en su sepulcro; aquel sagrado templo, que debiera ser el pedestal de su grandeza, le sirve de ataúd, donde la disgregación de su personalidad se lleva los últimos vigores de su inteligencia; y si en la violencia de la indignación deja que el odio penetre en su alma, se entrega a otro destino más horrible, más exhausto, más desesperante, en el cual, mercadera de sí misma, recoge por única felicidad la lisonja de los impúdicos y el desprecio de los honrados. Nuestra propia vida reclama el remedio; la vida del hombre le exige.

El alma masculina llora su triste soledad en los campos del racionalismo. El alma masculina, como la nuestra, siente la hora del amor, esencialmente distinta de la hora de la sensualidad, como la nuestra imagina los radios de la vida hermoseados por una compañera eterna, copartícipe de sus penas, de sus alegrías, de sus derrotas y de sus triunfos, y el hombre acude al matrimonio muchas veces hondamente arrepentido de sus pasados errores.

–He ahí la mujer, he ahí su mitad, le dice la voz de la naturaleza, en él no oscurecida por inútiles respetos; todo lo espera de aquella futura existencia doble, y aunque temeroso de la mujer por una larga lección de siglos que se la señala como criatura necesitada de señor y cadenas, el amor, ante el cual se sienten las almas iguales, le inspira la más honda estimación, el más hondo afecto hacia aquel ser, que es mitad de sí mismo, bien que les pese a todas las legislaciones humanas. El matrimonio se le presenta como un contrato de dos voluntades libres, de dos conciencias responsables; así lo cree; ¡no es posible que ningún hombre honrado suponga al casarse que compra una esclava! De pronto se ve convertido en amo; hasta su nombre sirve para reconocer por legítimo el estado civil de su esposa; la mujer le hace Dios; aquella criatura que supuso ser consciente se despoja ante él de toda personalidad; satisfecha con el halago, no pretende estimación; su entendimiento no defiende una sola verdad, y en cambio se aferra con tenacidades de niño a los más absurdos errores; servil, humilde, contentándose con la caricia y desdeñando el respeto, no tiene el atrevimiento de una sola contradicción en las más arduas circunstancias de la vida, y en cambio se torna indómita fiera para la defensa de las supersticiones, de las rutinas, de las vanidades y de las envidias, exponiendo a las miradas del menos hábil observador un amor propio enfermo, deforme, monstruoso, que desdeña la mesurada firmeza de la convicción racional y se entrega a la violencia alborotada y transformable de la opinión instintiva.

El hombre se aleja de su hogar; se conforma con ser amo; los extraviados conceptos de la vida que durante su infancia y su juventud le hicieron aprender, recuperan su imperio; el amor hacia su compañera huye de su corazón, y en el hueco que deja se establece el orgullo; más tarde amará a los hijos, amará a la patria, a la humanidad, acaso a la naturaleza; pero toda su existencia se desarrollará conmovida, en primer término por el amor a sí mismo, absorbente de todas sus facultades, que no caerá a lo hondo de su conciencia para hacerle más justo, más bondadoso, más sabio, sino que flotará en la superficie de su vida para hacerle desear la mayor cantidad posible de admiraciones y de respetos.

Henos aquí ante las evoluciones de la existencia masculina, funestamente perturbadas por el alma de la mujer. ¡Y qué diremos de la patria, qué diremos de la humanidad! ¿No vemos acaso a la primera, sin piadoso espíritu, correr desalentada de fanatismo en fanatismo, de prevaricación en prevaricación, de odio en odio, clamando idealmente por el asociamiento, y en realidad disgregada por una serie de rencillas míseras que, como manada de roedores, no dejan honra sana, hogar tranquilo, creencia segura ni virtud respetada? ¡El amor de la mujer a la patria! ¡Todo puede ser suavizado por ese noble sentimiento! ¡Qué de ternuras condescendientes pueden brotar de las enamoradas patricias! ¡Qué fe tan gigante puede surgir en las varoniles inteligencias cuando la hija, la hermana, la esposa y la madre, satisfecho su corazón con estos primeros amores humanos se apresten a otorgar su ternura a nuestra dolorida España! Cuando ellas en sus poderosas imaginaciones, concierten leyes para redimirla de sus miserias, progresos para llevarla a las grandezas ¿Qué entidad masculina habrá que no se resuelva a perder cien veces la vida en aras de tan sublime causa?

¡Recojamos, hermanas mías, los divinos destellos del amor en el seno de nuestras naturalezas! ¡Hagámonos dignas de recibir sus eternos efluvios! La humanidad marcha en nosotras; de nosotras espera el último florón de su diadema de soberana, que no puede considerarse racional dejándonos morir en el vacío de la pasividad; es menester que nuestro corazón se dilate; que todas sus ternuras, traspasando los límites del propio amor, se extiendan más allá de la familia, más allá de la patria, hasta inundarse de fulgores en el radiante núcleo de la humanidad! ¡Veámosla caminar todavía por senda de abrojos, cayendo a cada paso en las convulsiones del dolor, dudando de su fin, desconociendo su principio, dejando en su ruta a través de los siglos razas enteras desgarradas por el cáncer de los egoísmos! ¡Veamos a la humanidad repoblando mil y mil veces los vastos continentes del planeta, ansiosa siempre de una afirmación categórica que le asegure la felicidad, y siempre llorando sobre las ruinas de sus civilizaciones, el aniquilamiento de sus ideales: éste es el gran ser que ha de resumir todos nuestros amores, la humanidad; por ella hemos de amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos y a nuestros hijos; por ella hemos de amar al hombre!

No puedo menos, antes de terminar, rogándoos de paso dispenséis la extensión del discurso, de volverme airada, aunque sin rencor, contra una de las manifestaciones del error que, encarnando en naturalezas raquíticas, anémicas de sangre y anémicas de ideal, se desliza en torno de nosotras procurando, si bien inútilmente, enturbiar la serena determinación de la conciencia en pro de tan altas aspiraciones.

Si me fuera preciso calificar ciertas afirmaciones gratuitas hechas casi siempre a priori, no me atrevería a darlas ni el nombre genérico de reptiles, porque se me figuraría demasiado grande; las llamaría simplemente lagartijas. Estas afirmaciones llegan a las almas femeninas que proceden de buena voluntad, y que, hallándose como se halla, en época de transición, son neófitas, poco firmes en sus creencias, y las perturban lastimosamente desviando el generoso despertar de sus inteligencias sobre los caminos del progreso y la perfección.

Yo os suplico, hermanas mías, que no dejéis llegar a vuestras almas semejantes afirmaciones sino cuando estéis seguras de destruir los hilos sofísticos de la trama sobra la cual se exponen.

La mujer puede y debe pensar; ningún límite impuso la naturaleza a sus facultades racionales; esa tan decantada, traída y llevada cuestión de inferioridad fisiológica de su órgano pensador, que es el cerebro, está hace tiempo dilucidada entre los verdaderos sabios de buena fe; ínterin una larga y paciente experimentación no compruebe de modo irrecusable, positivo, que con iguales medios moldeadores o educadores sigue subsistiendo la misma inferioridad, tenemos el derecho de abstenernos a una sola realidad científica que no puede demostrarse en este sitio; los cerebros infantiles, por regla general, no presentan ninguna diferencia entre uno y otro sexo hasta los tres o cuatro años de edad, ¿será menester recordaros que en esta edad comienza la diferencia radical en los procedimientos de educación y de enseñanza?

Dejemos el asunto como está, y sin dañarlas apartemos cierta clase de afirmaciones de nuestro camino.

En cuanto a esa cohorte de denuestos que nos sigue, probando a nuestras conciencias que hemos emprendido una senda de verdadera regeneración; en cuanto a la hueste que nos empuja al Calvario, evidenciando a la facultad reflexiva de nuestras almas que cumplimos una delegación gloriosa en el seno de las generaciones contemporáneas; en cuanto a las amarguras que llenan de íntimo regocijo nuestro pensamiento, ávido de poseer la verdad, y convencido de que no se llega a ella sino a consta del continuado sacrificio, extendamos sobre todas ellas el último destello del amor.

¡Si no fuese por el dolor, cómo sabríamos aquilatar la importancia de nuestra misión! ¡Y no inclinemos nuestras frentes con la duda sombría de ser malas hijas, malas esposas, malas madres, por ejercer de criaturas racionales, tesis sostenida con demasiada frecuencia en esta patria nuestra, donde aun se afianzan las garras de los monstruos inquisitoriales que entregaban a las hogueras a sus padres, a sus esposas y a sus hijos.

¿Qué razón sana, qué imaginación convenientemente cultivada, qué inteligencia libre de prejuicios impuestos hará caso de ese vulgar e ignorante concepto que se arroja como arma de aniquiladora contundencia cuando se está defendiendo la alteza del intelecto femenino, exponiendo al manifiesto aquel nuevo mundo donde la mujer ya está reconocida como persona?

–¡Buenas serán las madres de los Estados Unidos!, exclaman con énfasis los herederos de aquellos que en un concilio memorable votaron afirmando que el alma de la mujer no era racional.

¡Pueril argumentación deshecha con una grandiosa realidad! Allí, en aquella cuna de la humanidad futura; allí, en aquella América del Norte que cuenta para extender sus civilizaciones con estados más grandes que la Europa entera; allí, donde la mujer comienza a vivir la vida del derecho, la vida de la razón y la vida del trabajo, no debe haber muy malas madres, cuando en medio siglo no solo se ha duplicado la población, sino que se ha henchido de seres, no raquíticos, empobrecidos y viciosos, sino pletóricos de salud, de fortaleza y de genio, merced a los cuales los campos americanos se han convertido en abastecedores del mundo y las asociaciones de sus ciudades en centros de luz atractiva para las inteligencias de los sabios…

¡Qué no se pudieran traer a este microscópico estado español algunas de esas malas madres de los Estados Unidos! Y contad, hermanas mías, que la existencia de la familia americana no es el ideal por el cual suspira mi alma.

Transformemos nuestros destinos presentes levantando nuestros espíritus a niveles grandiosos, nunca entenebrecidos por las sombras del odio y la desesperación; que nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestros ideales se desenvuelvan siempre acordes con las armonías del amor; vayamos extendiendo sus esferas en grandiosos círculos con la íntima persuasión de que así cumplimos los fines de la vida. Salvemos todos los límites que las imposiciones de la intransigencia, engendro de la ignorancia y el miedo, marcan a nuestras actividades; y cuando ya anegado nuestro corazón por todos los amores busque en lo infinito la sublime dicha, rindamos nuestra voluntad a la naturaleza, con firme propósito de acatar sus leyes y conocer sus procedimientos. Indaguemos con la respetuosa admiración que se merece tan excelsa madres los mandatos que nos impone, sin que para obedecerlos nos detenga ningún poder humano. Contemplemos su gran labor de progreso, a través de los siglos, sobre las razas, por cima de las civilizaciones y de las humanidades; veámosla elegir a nuestro sexo como santuario permanente donde la génesis racional se consagra soberana de las especies; veámosla acumular en nuestro sexo las graduaciones de la paciencia, que es el más alto don del genio humano, y, conmovidas de gratitud por sus inapreciables ternuras, convirtamos nuestras almas en el sagrario donde se manifieste su omnipotencia.

Tengamos conciencia de nosotras mismas; poseamos la seguridad de nuestra valía, la convicción de nuestra insustituible influencia en el perfeccionamiento de las razas, en la grandeza de los estados, en la supremacía de las civilizaciones; amemos la vida como es, múltiple, compleja, varia, evolucionando en continua serie de perfecciones hacia un porvenir inmedible; aceptemos con regocijo nuestras misiones de esposas y madres, con entusiasmo nuestra misión de patricias, con religiosa piedad nuestra misión de humanas; no retrocedamos ante ninguno de estos destinos aunque tengamos la evidencia de que nuestros cuerpo y nuestras almas quedarán destrozados por los sombríos rencores de las ignorancias y los egoísmos; y cuando hayamos recorrido todos estos radios del amor, si llega a nuestros oídos una maldición, una injuria, una calumnia, un dicterio que intente alistarnos en las huestes de la perversidad, levantemos nuestra frente, hagamos irradiar en ella con el fuego de nuestro cerebro la más sublime de todas las piedades, la piedad hacia el enemigo, y en tanto que nuestro espíritu afirma de este modo el triunfo del amor sobre el odio, que nuestros labios dirigiéndose al alma del mundo, pronuncien estas frases: «Perdónalos, Dios mío, que no saben lo que se hacen».

He aquí la síntesis del decálogo por el cual debería regirse esta logia femenina.

He dicho.

Nota. Se recomienda la lectura de los siguientes comentarios:

199. La masonería, bastión estratégico

199. La masonería, bastión estratégico

La masonería con «su importante influencia», es para ella un estratégico bastión en la campaña de Las Dominicales en la que está inmersa, pues no solo le proporciona amparo y defensa, sino que además le brinda la posibilidad de ir sumando a su causa nuevas...

Para saber más acerca de nuestra protagonista

Rosario de Acuña y Villanueva. Una heterodoxa en la España del Concordato (⇑)